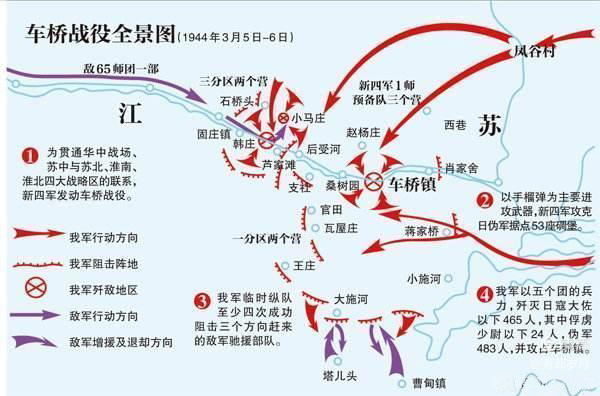

1944年初,为进一步改善苏中斗争局面,沟通苏中与苏北、淮南、淮北根据地之间的联系,并为整风和整训工作创造较安定环境,迎接大反攻到来,新四军第1师兼苏中军区决定于3月上旬在淮安、宝应以东发起以夺取车桥为主要目标的攻势作战。

车桥位于淮安县城、泾口镇、曹甸镇之间,其时为日伪军控制宝应地区的重要据点,驻有日军1个小队约40余人,伪军1个大队约500余人,设防十分严密:深沟高垒,架设铁丝网,四周筑大土围子,围内又套小土围,并筑53座碉堡和许多暗堡。但车桥处于日军第65师团与第64师团接合部,敌增援协调较难。新四军第1师师长粟裕经过反复权衡,决定采取“掏心”战术,直接选择处于敌中心地区且工事坚固的车桥作为攻击目标,这样有利于震慑四周(如泾口、曹甸)之敌。战役由粟裕任总指挥,并成立前方野战司令部,叶飞任司令员,负责现场指挥,调集 1、7、52 团和苏中军区教导团等5个多团的兵力组成3个纵队,采取攻点打援战法,以1个纵队夺取车桥,2个纵队于外围歼灭增援之敌。

车桥战役全景图

车桥战役全景图

3月5日凌晨,新四军第1师7团分南北两路,趁夜暗越过敌外围据点,直插车桥。部队泅水渡壕,架云梯翻过围墙,仅25分钟就突破土围,攻入镇内,碉堡里的伪军还在睡梦中就做了俘虏。三连战士陈福田架起梯子攀上三丈高的碉堡,用十字镐砸开堡顶,连投几枚手榴弹,消灭了敌人的机枪火力,为攻击部队扫清道路。大部队随即跟进,经激烈巷战,全歼大土围内伪军1个大队。15时半,炮兵大队集中火力攻击日军驻守的小土围和碉堡。黄昏,经激烈攻击战,日军1个小队大部被歼,残敌退守大碉堡。

车桥攻击战斗激烈之际,打援战斗也同时打响。车桥西北的芦家滩,南面水流湍急,河岸险陡,北面是茂密的草荡,淤泥厚积,中间形成狭窄的口袋形地域,淮安到车桥的公路由此穿过,是天然的伏击阵地。5日下午,日军第65师团步兵72旅团独立步兵 60大队,在淮安集结700余人,分批乘车向车桥增援。15时,第1批援敌240余人乘7辆汽车进入韩庄、芦家滩伏击阵地,新四军第1师1团3营轻重机枪突然猛烈开火,迫敌进入预设地雷阵。敌伤亡惨重,缩回韩庄。后又有两批援敌各100余人窜入韩庄。天黑后,韩庄之敌多次偷袭3营阵地,均被击退。20 时许,1 团 2 营等部组成突击队奋勇出击,与敌进行白刃战。敌伤亡惨重,企图向韩庄东北草荡突围,遭突击后被切成 3 段。22时后,1团1营由石桥头出击,战至6日凌晨2 时,将窜入草荡边的残敌全歼。这时,尚有40余名日伪军利用汽车掩护在公路上顽抗。3 时左右,第4批援敌120余人与公路上的残敌会合,缩回韩庄。突击队即向韩庄猛烈出击。与此同时,第3纵队于5日午后在大施河一带将曹甸、塔儿头来援日伪军100余人击退。

6 日晨,车桥残敌乘隙逃窜。战役胜利结束。此役,共歼灭日军大队长山泽以下465 人(其中生俘 24 人)、伪军 483 人(含俘虏 168 人),缴获 92 式步兵炮1 门及大批武器弹药。新四军牺牲53人,负伤185人。

车桥战役的胜利,直接改善了苏中斗争局面,揭开了华中敌后战场局部反攻的序幕。捷报传到延安,新华社向全国广播,赞扬新四军打了一个大歼灭战,《解放日报》也发表社论表示祝贺。

《解放日报》《苏中报》关于车桥战役的报道

《解放日报》《苏中报》关于车桥战役的报道